Kategorie: Theologie

-

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

In letzter Zeit habe ich ein wissenschaftliches Paper zur Realitätsfrage veröffentlicht und im popkulturellen Kontext ein Pecha Kucha dazu gehalten. Wie wirklich ist unsere Wirklichkeit? Welche alternativen Realitäten oder Bestandteile der Realität gibt es bereits und welche virtuellen Realitäten schaffen wir mit Geschichten, Kunst und Games? Und woher wissen wir eigentlich, dass unsere Realität real…

-

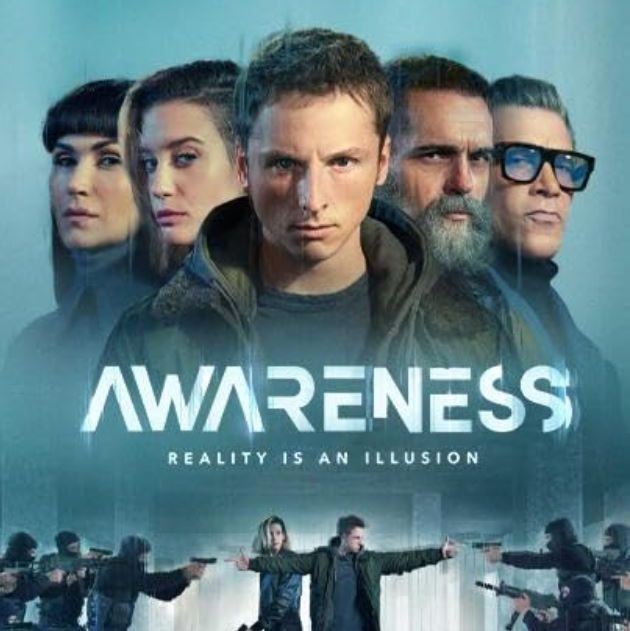

Awareness – Was denkst du, ist real?

Heute möchte ich über den Film „Awareness – Die Realität ist eine Illusion„ sprechen. Seit Oktober 2023 auf Amazon Prime als Stream verfügbar wurde er mir öfters angeboten, aber ich habe ihn mehrfach weggeklickt. Noch so ein Superpower-Fantasy-SciFi-Thriller mit Effekthascherei dachte ich. Als ich den Film dann doch mal gesehen habe, war ich sehr positiv…

-

Paradise & Arcadia (& Interstellar & Cloudatlas) – Wie aktuelle Filme sich das Paradies vorstellen

In der letzten Woche habe ich mich zufällig mit vier filmischen „Paradiesvorstellungen“ beschäftigt, die eigentlich gar keine sind. Spannend, dass religiöses Vokabular einer (vergangenen) perfekten Welt genutzt wird, um (zukünftige) Horror-Welten zu zeigen. Ein Schöpfergott bleibt dabei weitestgehend außen vor. Viel mehr geht es um menschliche Abgründe und innerweltliche „Erlösungswünsche“, „Opfer“ und „Versuchungen“. Als erstes…

-

„Rumo und die Wunder im Dunkeln“ als Passionsweg

Kurz vorneweg: Ich bin kein Literaturwissenschaftler und habe Walter Moers nicht in aller Tiefe studiert. Aber ich bin tief bewegt von den (Hör)Büchern, die ich von ihm gelesen habe. Darüber möchte ich medientheologisch nachdenken und freu mich über weiterführenden Austausch dazu! Rumo ist nach „Käpt`n Blaubär“ und der „Stadt der träumenden Bücher“ der dritte Zamonienroman,…

-

Pilgern in Deutschland – ein Erfahrungsbericht

Ich schreibe als Medientheologe über meine Erfahrungen mit einem sehr klassischen Medium – die Pilgerreise. Eine Auszeit, in der ich bewusst viele Kanäle nicht genutzt habe, um anderes stärker wahrzunehmen. Da der Text etwas länger ist, hier eine Übersicht der Kapitel: Der Weg ist das Ziel Planung und Literatur Navigation analog und digital Was sind…

-

Digitales Afterlife dank „Upload“ (Serie)

Aktuell gibt es unglaublich viele aktuelle Filme und Serien, die das Thema Digitalisierung, VR und gesellschaftliche Folgen thematisieren. Diese Woche habe ich auf Amazon Prime die locker-spaßige Familienkomödie „Upload“ gesehen und kann aus medientheologischer Sicht die Serie weiterstgehend empfehlen. Es geht um „Heaven“, eine VR in die man sich hochladen kann, kurz bevor man stirbt,…

-

Geistliches Liedgut im Radiovergleich

Erik Flügges „Kirchenaustritte: Thesen für eine stabilere Kirche“ (20. Juli 2019, primär der vorletzte Absatz) motiviert mich, einen Vergleich christlicher Musik mit der Radiolandschaft zu posten, den ich schon länger im Kopf habe: Wenn in der Kirche Lieder gesunden werden, geht es darum, Gott die Ehre zu geben und sich als Gemeinschaft der Glaubenden gegenseitig…

-

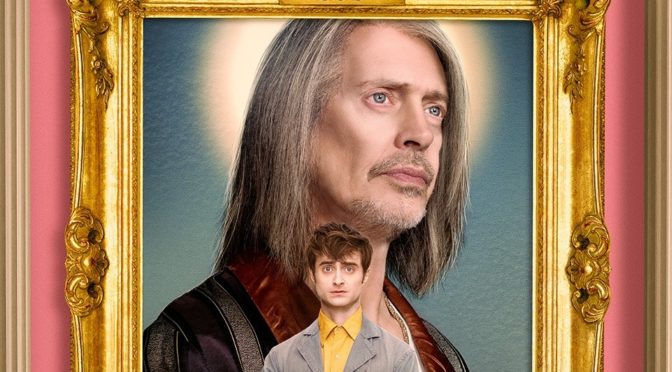

Miracle Workers – Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein

Ich mag ja Filme und Serien, die sich mit dem christlichen Glauben befassen. Selbst, wenn die gezeichneten Gottesbilder oft abstruse Züge annehmen und man den Zynismus der Autoren spüren kann, helfen sie, das eigene Gottessbild zu schärfen. Mit diesem Blick habe ich kürzlich „Miracle Workers“ gesehen. Die amerikanische Klamaukserie (TNT Comedy 2019) stellt Gottes Regiment…

-

StarTrek-Theologie

Vor einiger Zeit habe ich die alten Star Trek Filme mal wieder geschaut und bewusst auf medientheologische Anspielungen geachtet. Dabei fiel mir auf, dass zumindest die ersten sieben Filme (mit der Originalcrew) eine klare Hermeneutik von Schöpfung über Tod, Auferstehung, Apokalypse, Glaube an Übernatürliches, extreme Jüngerschaft, Endlichkeit und ein scheinbar perfektes Paradies zeichnen. Neben (damals)…

-

Frohe Weihnachten im Januar

„Frohe Weihnachten“ haben wir uns gewünscht, weil man hofft, sich an den Feiertagen mal nicht zu streiten, keine Sorgen zu wälzen und mit fröhlichem Herzen genießen zu können. Eigentlich schade, dass man sich das nur für drei Tage wünscht… Ich lasse mich ja in den letzten Jahren immer wieder gerne auf den Rhythmus des Kirchenjahres…