Kategorie: Gottesdienst

-

rp24 – Ist die re:publica der bessere Kirchentag?

Das war eine volle Woche! Erst war ich 3 Tage in Berlin bei der re:publica, einer der größten Digital-Gesellschafts-Konferenzen Deutschlands, danach war der Katholikentag zu Gast in Erfurt. Beides erstaunlich ähnliche Veranstaltungen mit ganz anderem Look & Feel. Ich versuche mal einen Vergleich aus meiner Sicht als Medientheologe. Ich bin ja im Herzen Eventorganisator und…

-

Kann KI Gottesdienst feiern? Gedanken zu einem Experiment beim Kirchentag 2023

Beim Kirchentag in Nürnberg wurde erstmalig ein experimenteller KI-Gottesdienst gefeiert (hier komplett nacherlebbar, hier ein kurzer Einblick in 70 Sekunden als Reel). Nach Einführung ins Konzept und Ermutigung sich trotz aller Skepsis drauf einzulassen waren 45min Zeit für eine Liturgie, die zu 98% von der KI gestaltet war. Der Theologe Jonas Simmerlein hat GPT3 die…

-

Kreuzweg in Virtueller Realität

In der Woche von Palmsonntag und Ostern begeben sich viele Christenmenschen auf einen Erlebnisweg, um das Leiden Jesu anhand von biblischen Texten und künstlerischer Inspiration nachzuerleben. Was im analogen geht, kann man auch medial umsetzen, mit aktueller Technik auch in der Virtuellen Realität (VR). Da ich in meinem EKM-Job kirchliche VR-Möglichkeiten erörtere, habe ich kurzfristig…

-

Wie funktionieren Hybride Gottesdienste?

Bei einem Gottesdienst treffen sich Menschen in einer Kirche und werden von Theologen bepredigt, von Musikern zum Singen animiert und von Liturgen durch den Gottesdienst geleitet. Das kann inhaltlich und musikalisch ganz unterschiedlich aussehen, lebt aber oft von der Begegnung im gleichen Raum. Durch die Kontaktsperren haben viele Gemeinde statt der Treffen vor Ort auf…

-

Geistliches Liedgut im Radiovergleich

Erik Flügges „Kirchenaustritte: Thesen für eine stabilere Kirche“ (20. Juli 2019, primär der vorletzte Absatz) motiviert mich, einen Vergleich christlicher Musik mit der Radiolandschaft zu posten, den ich schon länger im Kopf habe: Wenn in der Kirche Lieder gesunden werden, geht es darum, Gott die Ehre zu geben und sich als Gemeinschaft der Glaubenden gegenseitig…

-

Dezentrale Kirchentage 2017 – auf dem Weg zu wem?

Jetzt sind sie vorbei, die Kirchentage 2017… Paralleles Programm in neun Städten am Himmelfahrts-Wochenende bot die Möglichkeit, mit möglichst vielen Leuten das Reformationsjubiläum zu feiern. Und es gab fantastische Inhalte, tolle Konzepte und sehr viele engagierte Menschen, die sich super eingebracht haben. Aber die Chance, mit den Teilen der (ostdeutschen) Bevölkerung zu feiern, die sonst…

-

Die Sache mit dem Kreuz…

Gestern war Karfreitag, ein stiller Feiertag an dem wir dem Tode Jesu Christi gedenken. Ein trauriges Ereignis. Entsprechend habe ich den Tag ruhig gestaltet, habe einen Kreuzweg in einer Baptistenkirche um die Ecke besucht, wo man in knapp einer Stunde 7 Stationen des Leidens Jesu meditierend nacherleben kann. Später war ich in einem Karfreitags-Gottesdienst und…

-

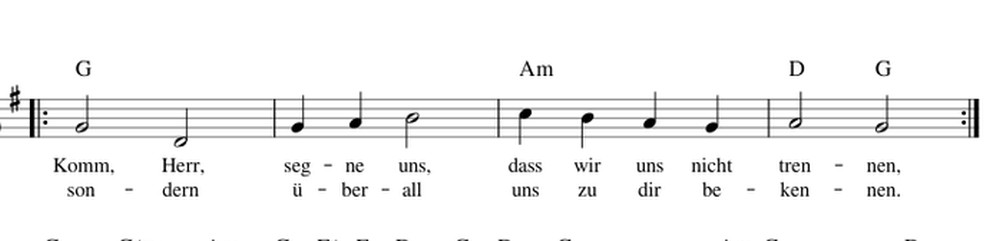

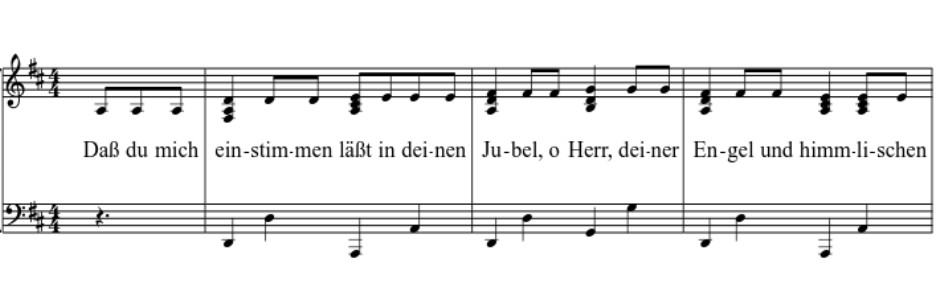

Dass du mich einstimmen lässt…

Gestern haben wir im Gottesdienst ein Lied gesunden, dass ich aus meinen Kindertagen kenne. Es ist ein locker-flockiges (Kinder-)Lied. Aber erst gestern ist mir bewusst geworden, wie viel theologischer Tiefgang in dem Lied steckt: „Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere; das erhebt meine Seele zu Dir,…

-

Pub Theology – Buchrezension

Vor kurzem hab ich ein Buch gelesen, das ich schon länger im Schrank stehen hatte. Und es scheint aktuell sehr gut in meine gedankliche Situation zu passen: Bryan Berghoef – Pub Theology. Ein amerikanischer Pfarrer aus streng reformierter Tradition beschreibt darin seinen Glaubensweg von einem dogmengläubigen Mitläufer über die Öffnung für andere Christen im Studium…