Kategorie: Social Media

-

Wie politisch kann ein Roman sein?

Meine Rezension zu Marc Uwe Kling: „Views“ „Sensibler Inhalt. Dieses Hörbuch enthält Inhalte, die manche Menschen als verstörend empfinden könnten!“ steht gut lesbar auf dem Cover. Und das ist nicht nur als Triggerwarnung gemeint, sondern setzt gleichzeitig Thema und Problemstellung des Thrillers, den Marc Uwe Kling als Weiterführung der Qualityland-Gedanken vorlegt. Diesmal nicht in eine…

-

SocialMedia-Material der EKM

Seit 8 Jahren bin ich ja als SocialMedia-Koordinator angestellt. Einiges, was ich sonst als Medientheologe mache überschneidet sich mit der Tätigkeit dort. Aber der meiste Output landet am Ende auf den Seiten/Kanälen der EKM. Deshalb kam ich gerade auf die Idee, auch hier mal einen Hinweis zu geben, was euch davon interessieren könnte. Natürlich ohne…

-

Digitale Socials – zwischen Spielerunde und Whisky-Tasting

Können wir trotz physischem Kontaktverbot persönliche Gemeinschaftserfahrungen machen? Wie können wir Freunde treffen und neue Menschen kennen lernen, wenn man sich nicht zufällig treffen kann? In den letzten Wochen habe ich viele Experimente gemacht, wie Gemeinschaft im Internet funktionieren kann. Hier möchte ich ein paar Ideen kurz skizzieren. Wer über Details fachsimpeln möchte, kann mich…

-

Gottesdienst-Live-Streaming kann ganz einfach sein

Durch die aktuelle Infektionsgefahr werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt und Menschen mit erhöhtem Risiko zögern auch oft, zum Gottesdienst zu gehen. Daher habe ich mich kurzfristig bereit erklärt, im ersten Online-Barcamp der Initiative „GottDigital“ eine digitale Session zu dem Thema Gottesdienst-Livestream zu halten, die ich hier aufbereite. Disclaimer: Es ging dabei primär um technische Hürden.…

-

Kirchliche Medienkompetenz

Neulich wurde ich gefragt: „Was sollte sich in Sachen kirchliche Medienkompetenz in den nächsten fünf Jahren entwickeln?“ Daraufhin habe ich folgendes geantwortet: Wir erleben, dass digitale Kommunikation in der Gesellschaft fest verankert ist. Menschen treffen sich weiterhin Face-to-Face, aber zwischen den Treffen bleiben sie medial in Kontakt. Und der virtuelle Austausch nimmt immer mehr Lebenszeit…

-

Halleluja – Bin ich Valerie oder der Priester?

Als 2016 das Projekt „Valerie und der Priester“ online ging, war es ein viel beachteter Blog. Viele meinten: Endlich öffnet sich die (katholische) Kirche, lässt jemanden hinter die Kulissen blicken und kritische Fragen stellen. Andere freuten sich, über die missionarische Chance, mit Skeptikern über Glaubensdinge zu sprechen. Ein Jahr lang hat die atheistisch-feministische Journalistin Valerie…

-

Mensch bleiben in der Digitalen Kirche

Die (evangelische) Kirche ist in der Digitalisierungsdebatte angekommen! Seit März 2017 brodelt es unter dem Hashtag #DigitaleKirche. Zuerst unterschwellig, aber seit der letzten Herbstsynode hat die EKD einen Sondierungs-Prozess begonnen. Über den Sommer wurde gesammelt, sortiert und gefeilt und bei dieser Synode wird über die Einrichtung von Planstellen geredet und aller Voraussicht nach auch mal…

-

Walking the DingleWay

Heute mal ein ungewöhnlicher Blog-Beitrag. Ein Reisebericht, der Urlaubstipps gibt (1), über den Unterschied zwischen Wandern und Pilgern nachdenkt (2) und einen Mittelweg zwischen zwanghafter Offlinezeit und Online-Ausschlachtung einer Tour propagiert (3). Ich bin mit einem Freund den Weg im August 2018 gelaufen und teile gerne meine Erlebnisse mit euch. 1. The Dingle Way Der…

-

Maschinenethik 2049 – Ist die Seele ein Algorithmus?

In den letzten Wochen habe ich mich aufgrund von Harari, RealHumans, Bladerunner2049 und diversen Onlinetexten verstärkt mit dem Thema der Ethik im Digitalen bzw. der Menschlichkeit von KI-Systemen oder allgemein ausgedrückt mit Maschinenethik beschäftigt. Das Thema fasziniert mich seit dem Studium und scheint jetzt langsam mainstreamtauglich zu werden. Nikolaus Röttger hat im September auf der Website…

-

Von Luther zu WhatsApp – Medienreformation damals und heute

Alle reden von Martin Luther, der Thesentür in Wittenberg und den Solae der Reformation. Gleichzeitig schweift der Blick zumindest in den Kirchen auch zur ehrwürdigen Lutherübersetzung der Bibel die ein echter Meilenstein für das deutschsprachige Christentum war. Schnell wird klar: Luthers Gedanken und seine Mediennutzung gehören zusammen. Und der alte Reformator war eben kein Kulturkonservierer,…

-

#DigitaleKirche bei Dynamissio

Gerade versammeln sich über 2300 Menschen in Berlin, um über zukunftsträchtige Inhalte und Formen kirchlicher Arbeit nachzudenken. Im Plenum geht es um die großen Stränge Evangelium – Gemeinde – Welt – Sendung. Ein Forum bindet letztlich alle diese Bereiche zusammen und befasst sich mit dem Thema „Digitale Kirche in der Digitalen Gesellschaft?! Wie kann gelebter…

-

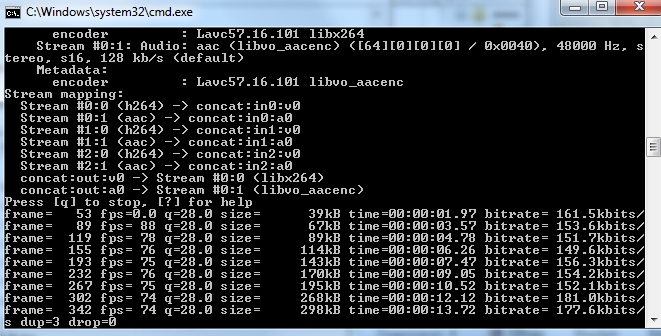

Automatisierter Videoschnitt mit ffMPEG

Manchmal will man Videos schnell und ohne großen Aufwand im Coporate Design einer Organisation oder eines Events online stellen. Gerade bei längeren Veranstaltungs-Dokus dauert es unglaublich lang, den Gesamtclip in einer großen Software zu importieren, Vorspann und Abspann hinzuzufügen und die Gesamtdatei wieder zu exportieren. Klar, wenn man komplexe Schnitte, Farbkorrektur oder Effekte einbauen will,…